Formation principale

La maquette

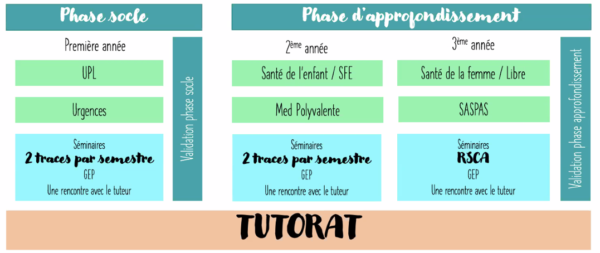

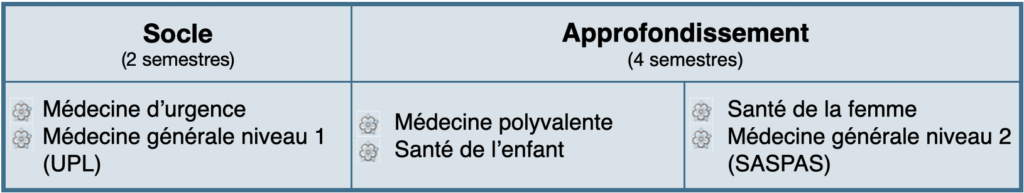

Phase socle (2 semestres)

- Prise progressive des fonctions d’interne

- Acquisition des connaissances et compétences de base de la spécialité

- Se termine par un bilan de phase socle avec examen du portfolio et évaluations des stages effectués, débouchant sur un contrat de formation

Phase d’approfondissement (4 semestres)

- Acquisition approfondie des connaissances et des compétences de la spécialité

- Les stages santé de l’enfant et santé de la femme peuvent être couplés « enfant-femme » (impliquant un stage libre ensuite en 3e année)

Ce stage peut prendre la forme d’un stage soit en ambulatoire, soit hospitalier, ou mixte (ambulatoire et hospitalier) - Les étudiants ayant validé 3 semestres dont le stage UPL peuvent demander une licence de remplacement auprès du Conseil Départemental de l’Ordre

Phase de consolidation (2 semestres)

En cours de construction

- Deux stages ambulatoires de médecine générale de niveau 3

- de préférence sur le même terrain de stage (reconduction du premier stage) mais possibilité de deux stages dans des lieux différents.

- dérogation possible pour effectuer un de ces deux stages en secteur hospitalier (en lien avec le projet professionnel).

Les spécificités de Grenoble

- Des stages de qualité grâce à une évaluation régulière par ARAVIS en lien avec le Département de Médecine Générale (DMG)

- Application directe de la maquette instaurée en 2017: pas de maquette de transition, un stage UPL et un stage aux urgences garantis pour tous les internes de phase socle

- Développer les stages pédiatrie et gynécologie en ambulatoire qui sont aujourd’hui encore rares (généraliste ayant une forte activité gynécologie et pédiatrie, PMI, planning familial, pédiatre, médecine scolaire)

A savoir : il existe des stages couplés santé de la femme / santé de l’enfant sur un semestre. Si vous effectuez un stage en santé de l’enfant en Deuxième Année, vous n’êtes pas prioritaire pour les stages santé de la femme en troisième année. Il existe cependant une priorité officieuse selon le bon vouloir de la promo (classement ECN quand tu nous tiens ….).

Toutes ces informations sont tirées du Décret du 25 novembre 2016 relatif à l’organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l’éducation, mise à jour le 20 juin 2021.

Les spécificités de Grenoble :

Tout le monde fait minimum un UPL et un SASPAS, essentiel pour nous assurer une formation pratique de qualité

Les stages en station, réputés pour leur activité saisonnière particulière (intense en saison, moins en inter-saison), offrent en général une activité variée, orientée vers la traumatologie, avec un plateau technique (suture, plâtre, écho, radio), des MSU parfois aussi MCS (médecin correspondant du SAMU). Permettent de mettre un premier pied dans ce type d’exercice singulier.

Des bourses mises en place par l’ARS ou certains départements pour faciliter la vie des internes lors de leurs stages ambulatoires

Des stages ambulatoires de qualité, avec une note moyenne de 18/20 sur l’ensemble des stages d’UPL par les internes en 11/2017. Même les étudiants ayant moins de choix du fait de leur classement ont accès à des stages ambulatoires qui leur garantissent une bonne formation.

Stages chez le praticien

2 stages de médecine générale (dits chez le praticien) sont obligatoires dans notre cursus. Répartis en 2 niveaux, le premier se fait en phase socle, le deuxième en phase d’approfondissement.

Niveau 1 : Unité Pédagogique Locale (UPL)

Au 1e ou au 2e semestre, soit, au cours de la phase socle. Le temps est réparti entre plusieurs maitres de stage universitaires (MSU).

On y distingue 3 phases, de durée variable en fonction de l’interne et du MSU:

- Passive: observation active du MSU, de ses pratiques

- Semi Active ou Supervision Directe: consultation par l’interne, avec le MSU présent, afin de venir en aide si besoin, et fournir une analyse de la pratique de l’interne

- Active ou Supervision Indirecte: consultations par l’interne, en autonomie, mais le MSU doit rester disponible rapidement si besoin, au moins joignable par téléphone

Niveau 2 : Stage Ambulatoire en Soins Primaires Autonomisé Supervisé (SASPAS)

Se fait en 5ème ou 6ème semestre, 3e année. Il correspond schématiquement à 6 mois de phase active. Un deuxième SASPAS est parfois disponible pour les internes qui le souhaitent et à qui il reste un stage libre dans la maquette.

Stage aux urgences

Au 1e ou au 2e semestre, soit, au cours de la phase socle. Ce stage peut être réalisé au CHU de Grenoble ou en périphérie.

Stage en médecine polyvalente adulte

Au 3e ou au 4e semestre soit en 2e année, au cours de la phase d'approfondissement. Il pourra s'effectuer en gériatrie, médecine interne, endocrinologie, aval des urgences…

Stage couplé pédiatrie et gynécologie

Au 3e ou au 4e semestre soit en 2e année, au cours de la phase d'approfondissement. Ce stage peut être réalisé en ambulatoire ou à l'hôpital.

Stage libre

Au 5e ou 6e semestre soit en 3e année, au cours de la phase d'approfondissement. Hospitalier ou ambulatoire, de préférence en gériatrie, pédiatrie, psychiatrie, gynécologie, mais possible en dehors de ces thématiques selon le projet professionnel.

Dossier d’Apprentissage

(ou Portfolio)

Kesako ?

- Portfolio électronique contenant le cursus en stage, les traces d’apprentissage réalisées, et tout élément qui permet d’apprécier la progression de l’étudiant

- A présenter aux enseignants lors de rendez vous pédagogiques organisés par le DMG, avec pour objectif de guider la construction du projet professionnel

- Argumenté oralement devant un jury en fin de phase socle, afin d’établir le contrat de formation qui définira les objectifs pédagogiques et le parcours de formation. Ce contrat de formation pourra évoluer pour inclure une option ou FST.

- Présenté et argumenté en fin de cursus, il remplace le mémoire.

Il implique de participer à des enseignements hors stage :

Obligatoires

- GEP (Groupes d’Echanges de Pratique): enseignements en petits groupes organisés et animés par un médecin généraliste enseignant. Les groupes sont formés en fonction de la localisation géographique du terrain de stage, et peuvent avoir lieux à Annecy, Chambéry, Grenoble, Sallanches, Thonon, Voiron et Albertville. Chaque centre est autonome et fixe les modalités pratique en début de semestre. 4 par semestre dans le même groupe. Dans la limite de 2 par semestre, il est possible de les substituer par les GEP organisés chez le praticien (dérogation à obtenir auprès du directeur du DMG)

- Séminaire d’Accueil: Lors du premier semestre, sur 3 demi-journées.

- Ateliers de Traces d’apprentissage : atelier d’échange de pratiques centré sur les familles de situation et d’aide à la rédaction des traces d’apprentissage. Leur durée est de 2 demi-journées. Il est nécessaire de participer à 2 ateliers par an.

- Ateliers de Communication : 2 ateliers dans la phase socle, décentralisés (Grenoble, Chambéry et Annecy).

- Séminaires ou Atelier Recherche: aide méthodologique pour les travaux de recherche et de thèse. Au moins 1 par an d’une durée d’une demi-journée, dont le premier en présentiel.

Optionnels

- Séminaire UPL en pratique

- Participation à la Journée annuelle de médecin de montagne

- Participation au Congrès de la médecine générale ou au Congrès du CNGE

- Présentation orale dans l’un des deux congrès précédents

- Tests de lecture des revues Prescrire ou Exercer –

- Engagement syndical ou humanitaire (avec justificatif)

Contacts avec le tuteur

- Les internes sont accompagnés dans leur cursus par un tuteur. Celui-ci est chargé, entre autres, de veiller à la production des traces d’apprentissage nécessaire à la constitution de leur dossier d’apprentissage.

- 1 rencontre interne-tuteur est obligatoire par année de DES, la première devant avoir lieux dans les 3 premiers mois de l’internat.

Traces d’Apprentissage

-

- A partir d’une situation concrète vécue posant un problème médical, relationnel ou autre, l’interne doit cibler la problématique puis s’auto former (recherche bibliographique, séminaire, GEP, revues médicales, …) pour permettre une acquisition de compétences.

- Rédigée selon le processus: difficulté initiale, compétence de la marguerite mise en jeu, méthode et moyens pour progresser

- Déposée sur la plateforme numérique, puis validée par le tuteur

- 2 traces d’apprentissage par semestre les 2 premières années

- 1 RSCA (résumé de situation complexe authentique), trace d’apprentissage plus développée, au cours de la 3ème année